Música e linguagem

Theo Van Leeuwen (1999, p. 1, 2) observa que durante a Idade Média e a Renascença não havia o que ele chama de purismo semiótico que defende a separação das disciplinas que estudam fala, música e ruído. Em seu argumento pela integração desses elementos semióticos, o autor explica que muitos esforços foram envidados para construir e suportar a sua separação. O principal argumento para tal separação teria como base a acústica, a natureza do som. A música seria identificada como tal a partir de sua vibração periódica regular, em oposição aos sons não musicais com sua vibração não periódica e irregular. Essa ideia, por si só, parece bastante problemática por excluir da categoria musical sons que não caibam na descrição de sons organizados de acordo com tonalidades e que obedeçam a intervalos definidos e claramente identificáveis (WIORA, 1965, p. 2, apud van Leeuwen, 1999). Por esse padrão avaliativo, muito da música contemporânea, e mesmo da música clássica, não passaria de ruído.

Tal como ocorre em relação à definição de música, as definições de linguagem são um campo fértil para variações de entendimento do que é e do não é percebido como linguagem. Tais definições frequentemente variam para se ajustar aos contextos em que o termo é usado. Sabe-se que as abelhas, por exemplo, se utilizam de padrões de movimento corporal para transmitir informações sobre localização de matéria prima para produção de alimentos para a colmeia. A dança das abelhas melíferas pode comunicar informações sobre distância, direção e qualidade da reserva de pólen, além de dados sobre possíveis locais para instalação de novas colmeias (BORST, 2018). Se o termo “linguagem” for entendido como a codificação e decodificação de informações pelo uso de sinais, sejam eles sonoros, visuais, rítmicos ou de outra espécie, a dança de abelhas melíferas poderia ser classificada como “linguagem”. Por outro lado, se o contexto for o estudo de formas complexas de linguagem, como a comunicação humana, geralmente estruturada em escolas de pensamento (estruturalismo, gerativismo ou funcionalismo, por exemplo) com objeto de estudo bem definido, a comunicação das abelhas dificilmente seria considerada como linguagem sem causar algum tipo de estranhamento. Portanto, classificar ou não a música como linguagem teria de passar pela definição do escopo do que é linguagem. No entanto, parece haver um caminho alternativo a essa passagem, como veremos a seguir.

Theo Van Leeuwen, ao introduzir seu estudo sobre a semiótica do som, argumenta que o que se entendia e se explicava a respeito de comunicação derivava de uma concepção de linguagem que “percebia a linguagem como um conjunto de regras, um código” (VAN LEEUWEN, 1999, p. 4). Embora o autor não faça referência direta ao circuito da fala, ou seja, o modelo de comunicação proposto por Ferdinand Saussure, no começo século vinte, a concepção de linguagem referida por Van Leeuwen coincide com os conceitos de codificação e decodificação da linguagem presentes no modelo de Saussure. Esse modelo sugeria que a comunicação dependia de receptor e emissor dominarem o mesmo código. Os sons que formam a palavra “casa”, ou sua imagem gráfica, por exemplo, projetariam o mesmo significado, consolidando a comunicação. Assim, talvez seja fácil perceber que modelos que entendem a linguagem como um conjunto fixo de regras, ainda que sejam adequados para algumas situações, dificilmente contemplariam boa parte das situações comunicativas cotidianas. Van Leeuwen argumenta que, em contextos comunicativos burocráticos, “o uso de palavras e a formatação de documentos, são ditados em regras impessoais, não abertas para interpretação, que devem ser seguidas ao pé da letra” (ibidem p. 5). Mas o que dizer de contextos não burocráticos? A concepção de linguagem como um conjunto de regras parece cobrir apenas muito superficialmente tais contextos.

Para Van Leeuwen, o contexto musical seria receptivo tanto ao conjunto de regras quanto a formas livres de expressão, ou mesmo a uma mistura das duas coisas. “Músicos que são burocratas no espírito”, ou aqueles que têm de trabalhar segundo uma “gramática” musical, floresceriam com o auxílio do código. Outros que “trabalham em contextos menos estritos” têm a liberdade de usar diferentes recursos sonoros adequados aos seus propósitos musicais (ibidem). Ainda que o texto aural no contexto musical seja mais flexível, no que concerne aderência a um conjunto de regras ou ao desligamento disso, Van Leeuwen recomenda que a semiótica do som “não assuma a forma de um código de regras (…). A semiótica do som deve descrever o som como um recurso semiótico oferecendo a seus usuários ampla gama de escolhas semióticas, não como um livro de códigos ditando o que você pode ou não pode fazer, ou como usar o som de modo ‘correto’” (ibidem p. 6 – o grifo é meu). A recomendação de Van Leeuwen, a meu ver, é especialmente adequada ao exame da música em contexto de tradução.

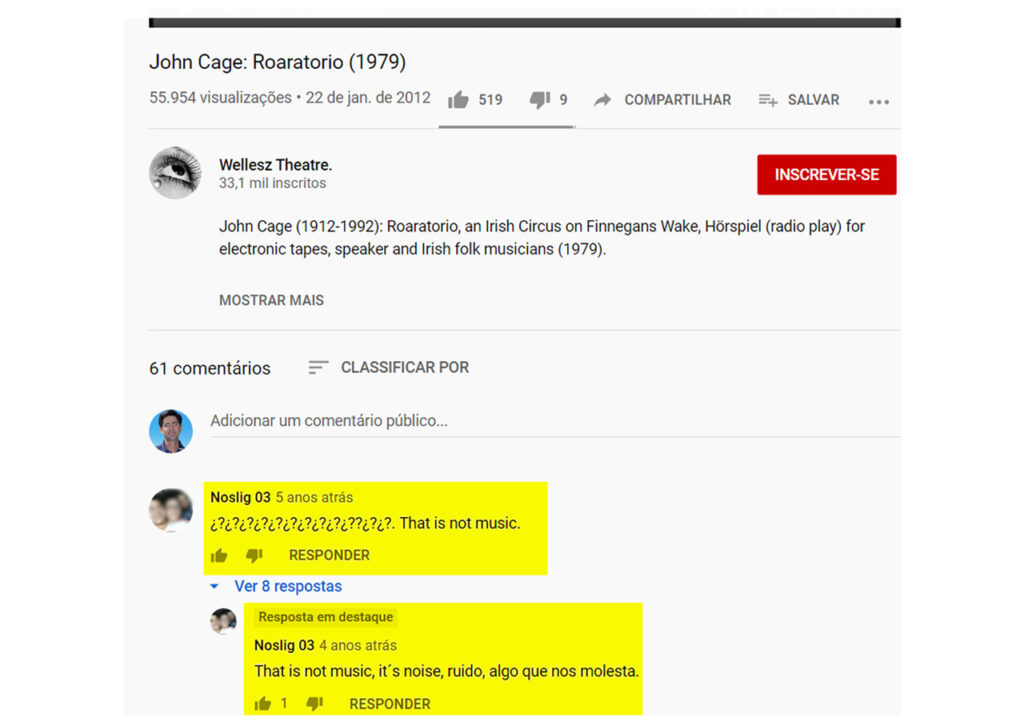

A tradução em que a música figure como código, seja fonte ou alvo, requer o tipo de liberdade de expressão advogado por Van Leeuwen. Para ilustrar, como seria traduzir o excerto de Finnegans Wake, transcrito acima, para o português, tendo à disposição apenas o formato, o jargão e o código burocrático tipicamente usado em cartórios? Ainda que tal ideia de tradução possa parecer para alguns um desafio interessante, que dizer do jogo poético, do dito nas entrelinhas, do não dito em suspensão, do ambíguo, da sugestão, dos jogos sonoros? Quanto desses elementos preservaria o texto alvo e quanto disso se perderia nos ‘filtros’ do código? O Roaratorio, de John Cage, faz uso do que Van Leeuwen descreveu como “ampla gama de escolhas semióticas”, muito longe de qualquer código restritivo. E se alguém disser, “mas isso não é música!”?

Captura de tela de página pública do YouTube, em 27/08/2020. Disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=bdHe4c10smY&lc=Ugikjhp4vTneYngCoAEC.

Alguém, de fato, já o disse, como mostra a Figura 7, extraída da página pública do YouTube onde a peça de Cage pode ser ouvida na íntegra. Essa objeção, curiosamente, fortalece a empresa de Cage porque Finnegans Wake, obra do mais celebrado escritor irlandês e um dos mais importantes do mundo,também “não é literatura”. O segundo comentário, “that is not music, it’s noise, ruído, algo que nos molesta”, constitui um exemplo de como o “código de regras” procura ditar o uso ‘correto’ do som, contra o que Van Leeuwen alertou. Os códigos são úteis, são respostas prontas baseadas em conjuntos de regras predefinidas, preditivas e preventivas. Apesar de sua utilidade e praticidade, eles tolhem o novo e estreitam a visão, a audição e o pensar. Nas palavras de Jardim, “tanto a visão mais pura quanto a escuta mais distinta de que nos fala Heidegger não podem ser pré-definidas, se pré-definidas visão e escuta, não há arte” (JARDIM, 1993, p. 56).

Em vista dessas considerações, pensar na música como “linguagem” parece menos produtivo do que a considerar como recurso semiótico aural, tendo presente o escopo deste trabalho. A adoção do termo “recurso semiótico” pode abrir espaço para uma percepção mais ampliada do assunto e para a inclusão do novo tão veementemente combatido pelos conjuntos de regras e códigos.

Menos “regulada” do que a linguagem é a poesia. De fato, a expressão “licença poética” é frequentemente usada para categorizar o não conforme e para avalizar a transgressão. Música e linguagem são claramente distintas, mas essa distinção se mostra rarefeita e fugaz quando postas frente a frente música e poesia. Ou seria música é poesia? Vejamos.